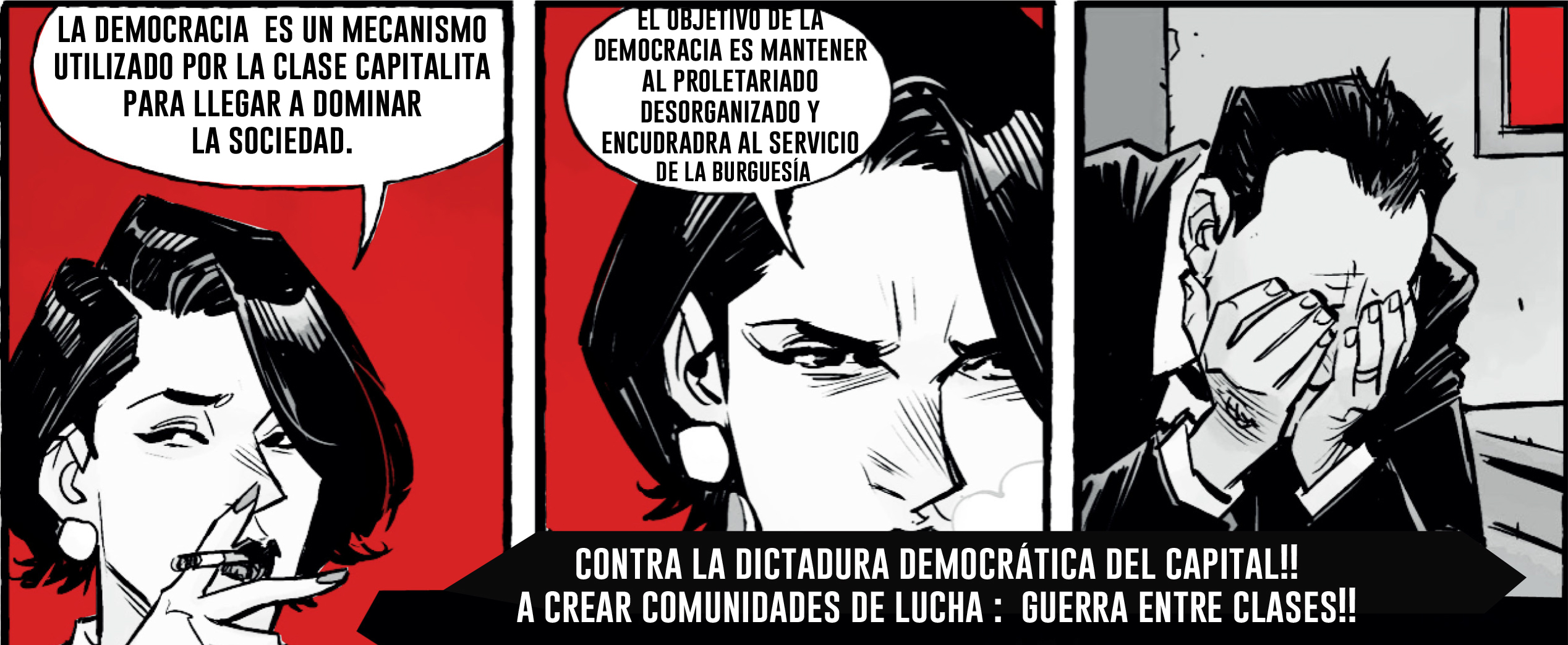

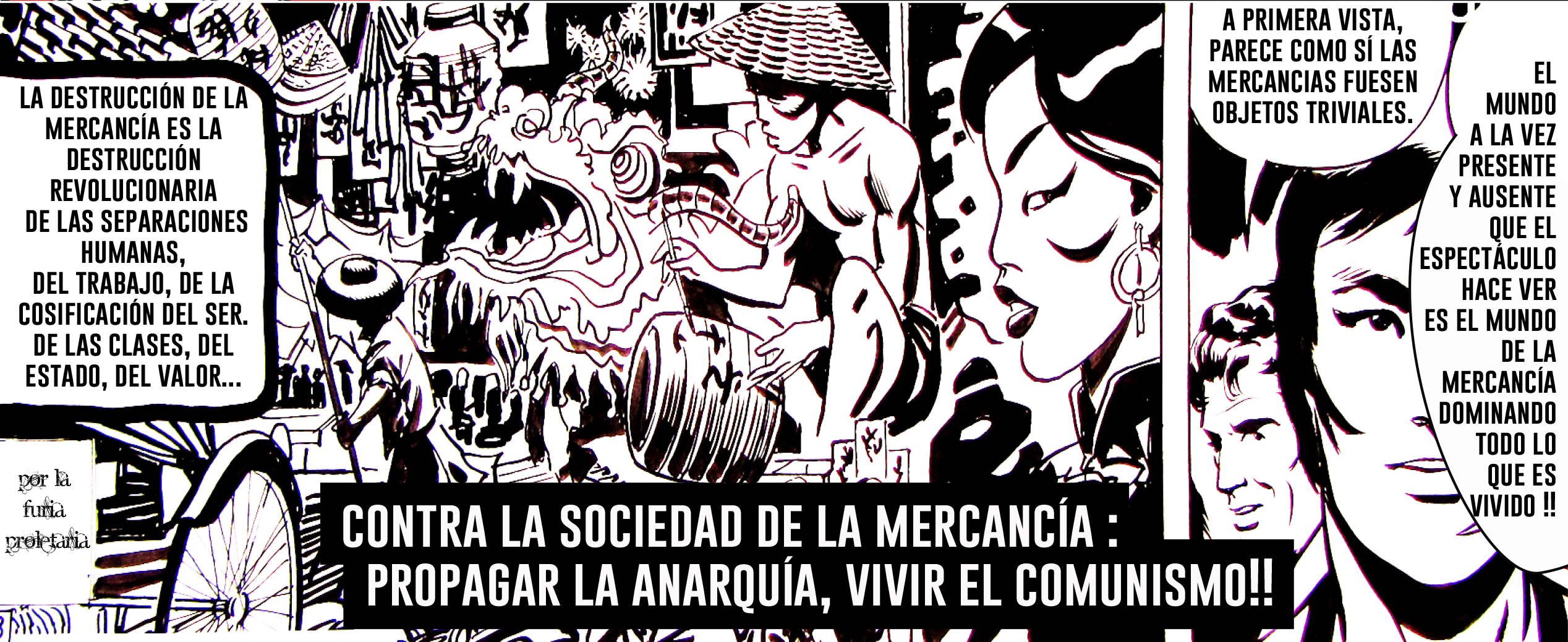

Difundimos los siguientes desvíos de comics para su propagación por las calles en forma de sticker o simple octavilla.¡¡¡ Alentamos su reproducción !!!

Difundimos los siguientes desvíos de comics para su propagación por las calles en forma de sticker o simple octavilla.¡¡¡ Alentamos su reproducción !!!

Boletín difundido por los compañeros de la biblioteca y archivo histórico-social «Alberto Ghiraldo», el cual ya tiene bastantes números a su haber (al día de hoy N°48). Todo el material de sus números y el libro que es una selección de sus textos lo pueden descargar desde acá

LA CULTURA DE LA VIOLACIÓN

Quisiéramos rescatar y difundir este programa emitido por «Irola Irratia». Si están aburridos en su trabajo o arriba de la micro, acá tienen una buena herramienta para ocupar sus tiempos muertos cultivando la reflexión de teoría revolucionaria con el Profesor Arkadio y sus invitados.

La Linterna de Diogenes es un programa sobre historia y filosofia, que se emite en las ondas libres de Irola Irratia todos los miercoles de 19:30-21:00 desde 2006.

La Linterna de Diogenes es un programa sobre historia y filosofia, que se emite en las ondas libres de Irola Irratia todos los miercoles de 19:30-21:00 desde 2006.

Este programa pretende hacer divulgación histórica, tanto de sucesos concretos, como la propia evolución de las ideas. Pero también pretende ser un espacio de reflexión que sirva para repensar lo humano en sus muchas vertientes. Por ello, aunque se persigue el rigor histórico, en él habrá cabida para reflexiones subjetivas sobre los procesos históricos y el devenir de la sociedad.

El consumo del arte

En definitiva, el actor de teatro presenta él mismo en persona al público su ejecución artística; por el contrario, la del actor de cine es presentada por medio de todo un mecanismo[1]

La colonización de las mercancías ha trastocado la vida a tal punto que nuestra cultura y cotidianidad están sometidas a su dominio. La subordinación histórica del arte desde la esfera religiosa al modo de producción capitalista[2] ha descompuesto toda experiencia social antes vivida en una representación identitaria/espectacular. La degradación del ser en tener, ahora ha devenido de tener a parecer. Si antiguamente el arte podía definirse como expresión de la vida cotidiana, en tiempos de dominación capitalista, la vida cotidiana es expresión de la realización del arte. Pasemos a explicar esto.

La reproductibilidad técnica, surgida del desarrollo industrial y la explotación de trabajo humano, han dotado a la mercancía de un carácter fantasmagórico que induce a los seres a vivir al compás de la economía. Bajo los mecanismos de la fotografía, el cine, la TV, y actualmente el internet; la industria cultural y de las comunicaciones se encuentran en un lugar nunca antes visto. La mutación antropológica que significa dejar de realizar la cultura como la propia producción de la vida, y pasar a la contemplación masiva de signos, imágenes e identidades, conllevó un desplazamiento en la configuración identitaria de los explotados. Los cuales, históricamente han construido su identidad desde lo territorial, religioso y vivencial, pasando así a la desposesión del ámbito comunicacional, progresivamente socavada por la industria cultural. La «burbuja mediática» de cine-televisión-internet, ha contribuido a una deslocalización de lo cultural[3]; la identidad se presenta diversa y vacía en la misma proporción en el universo de banalidades esculpidas por el Dios Dinero. La colonización del espectáculo mercantil ha unificado todo el espacio-tiempo.

La lógica interna del mercado capitalista se ha constituido en la ideología dominante de la cultura de los explotados, manifestándose demagógicamente como objetivo de la sociedad. Para esto, ha utilizado los mecanismos de la reproductibilidad técnica que ha desarrollado desde mediados del siglo XIX (desarrollo de mecanismos de montaje, edición, producción en serie, estandarización, etc. ), posibilitando un avance nunca antes visto en la realización y reproducción del arte, ocultando el proceso de creación mismo y trastocando el sentido de la obra. Esto tiene una consecuencia directa en la vida, ya que se pasa de un contexto histórico de producción de referencias culturales (imaginarias y ancestrales), a ser meros espectadores/consumidores de un mundo de identidades y estereotipos, degradando la significación del momento vivido y de su historia. Olvidando la producción espontánea y única del momento creativo, para dar pie a un bombardeo de representaciones que cristalizan la conducta en patrones culturales, funcionales a reproducir la lógica de esta sociedad: el aislamiento y categorización de todo concepto que conlleve actitudes identificables o identidades para ser potencialmente valorizables.

La implementación del consumo generalizado de identidades tiene una relación directa con la colonización mercantil de las experiencias sociales. Puesto que las mercancías median cada vez más las relaciones sociales, la necesidad urgente de proveer identidades que satisfagan la falta de comunidad real de las personas, se ha convertido en un nicho económico. La necesidad de sentirse parte de una comunidad, es mercantilizada en forma de identidad y así transable en el mercado cultural. La reproducción social de las mercancías humanas genera que estas se relacionen a partir de estereotipos distinguibles, que convertidos a escala del valor, se tranzan en el mercado de la competencia social. Nuestra necesidad de comunidad es tan imperiosa que, tras haber arrasado todos los vínculos existentes, el capitalismo ya no carbura más que con la promesa de «comunidad». ¿Qué son las redes sociales, las aplicaciones de citas, si no esa promesa perpetuamente incumplida? ¿Qué son todas las modas, todas las tecnologías de la comunicación, todas las canciones de amor, si no un modo de mantener el sueño de una continuidad entre los seres en la que al final todo contacto queda obstruido? [4]

La mercantilización de nuestras relaciones sociales subordina lo social al imperativo de lo económicamente vendible en toda su extensión posible. Como hemos visto, nuestra sed de comunidad real es tergiversada en identidades e imágenes mediadas y configuradas por los mecanismos de la industria cultural. De este modo, para vender un desodorante, unas zapatillas o cierto tipo de ropa, no nos venden la mera necesidad de ellas, sino el estereotipo que hay tras la marca o su imagen, dicho estereotipo nos lleva a identificarnos con un submundo enmarcado en un status, que interpretamos según nuestra escala de valor social. A todos nos han dicho alguna vez que para encontrar un trabajo hay que «invertir» en nuestra imagen porque «por la vista se entra mejor», o al menos hemos sentido que nuestra apariencia cumple un rol importante (para bien o para mal) en nuestras relaciones sociales. Comprar tal o cual producto, ya no es un simple acto de satisfacción de necesidades, sino que también es una «inversión» en nuestra identidad personal como mercancías arrojadas a la subasta social de su propia valorización.

Este desprendimiento fantasmagórico de la mercancía que propicia la reproductibilidad técnica, se nos presenta como la posta de la secularización religiosa venida de los antiguos modos de producción, que subsumida en el capitalismo es la ideologización materializada en las relaciones sociales.

Guy Debord en su libro «La sociedad del Espectáculo» describe este proceso de dominación mercantil como la dominación de la sociedad por «cosas suprasensibles aunque sensibles» (…), donde el mundo sensible se encuentra reemplazado por una selección de imágenes que existe por encima de él y que al mismo tiempo se ha hecho reconocer como lo sensible por excelencia. [5] Esta acumulación económica a la cual Debord llama Espectáculo, obedece a la ideologización de la lógica mercantil que ha pasado a dominar el mundo cultural, constituyendo a la economía política como la realización de la vida, la negación consumada del hombre. Así, el Espectáculo se establece como la ideología por excelencia, reproduciendo inconsciente y sistemáticamente el mismo monólogo: La necesidad del dinero es pues la verdadera necesidad producida por la economía política, y la única necesidad que ella produce»[6]

Por un lado, los valores burgueses clásicos conducentes a la ley del valor son permanentemente exaltados; el esteticismo, el exitismo, el esfuerzo, la competencia, la obediencia, etc. son pilares firmes del tejido social capitalista. Pero por otro, a través de la amplificación de identidades mercantiles aparentemente neutras, se asimila y convierte los actos de creación humana en conceptos cuantificables y digeribles, alienando la cualidad transformadora de los actos y poniendo su foco en lo vendible para su incorporación al mercado de las identidades. Esta mercantilización generalizada de las ideas deviene necesariamente en una ideología totalizadora, la cual contiene el germen de la fragmentación y atomización dispersada por el cuerpo social.

Expresión de este fenómeno, son los movimientos identitarios que emergieron en el segundo asalto proletario (años 60´s y 70´s aprox.) específicamente por la juventud rebelde, donde fueron mediatizados por identidades consumibles como el hippismo o el punk y que hasta el día de hoy emergen en el seno de la sociedad de clases. Dichos movimientos están profundamente hermanados con sus luchas contemporáneas venidas del campo político, las cuales surgieron también fragmentadas en diversos movimientos independientes entre sí, con identidades particulares, como la lucha de las minorías sexuales, el feminismo, el ecologismo, el indigenismo, el ciudadanismo, etc. Todas expresiones de la lucha contra el capital, pero en lenguaje ideológico.[7]

Característica nuclear de la ideología mercantil, es la demagogia histórica de la democracia, donde somos «libres» de escoger a nuestros representantes para constituir la comunidad ficticia de la que supuestamente somos parte. Somos libres de escoger qué producto comprar en el súper, libres de escoger a que corporación vender nuestra fuerza de trabajo, y libres de comprar/vender nuestra identidad social en el mercado de la vida.

La producción de identidades es parte de la fragmentación ideológica del capital, la coagulación de la actividad humana parcelada según su valorización en la sociedad. La contemplación pasiva de estas imágenes es la proletarización de la vida avanzando en niveles espirituales. Cada nuevo concepto identitario es mediatizado por la mercancía y convertido en un nuevo estereotipo, en un manojo de representaciones. Nada de lo que produzcamos a niveles afectivo/orgánico esta exento de esta cosificación, pues, nada de lo que vivimos esta exento de ser representado por la industria cultural.

La mercancía, tan matemáticamente dura, tan idealmente exacta, erguida como la deidad única, es finalmente el dios secularizado de la dominación ideológicamente integrada. Pues es ella, la única cierta en éste mundo. Es la única que ha sido capaz de igualar racionalmente nuestras distancias.[8]

El desastre social del que somos parte, nuestra progresiva proletarización, nos otorga un potencial negador que es necesario evidenciar y realizar. Un resto intuitivo propio de las clases oprimidas, reflejo de pasiones, vivencias, y recuerdos que reflejan un arte de vivir la vida. La búsqueda y el encuentro con nuestra comunidad de lucha es el reencuentro con el arte desintegrado. Se trata de poseer efectivamente la comunidad del diálogo y el juego con el tiempo que han sido representados por la obra poético-artística, la abolición del arte en su realización práctica y, al mismo tiempo, la necesaria abolición del viejo mundo y el hacer historia.

[1] Benjamín, Walter «La obra de arte en su época de reproductibilidad técnica»

[2] Con este proceso, nos referimos al proceso en que el arte se desvincula de la comunidad cultural aun existente en las sociedades modernas, y pasa a ser un objeto en sí mismo, (desde su separación religiosa hasta el arte por el arte) una mercancía mas, pues al definirse a sí mismo-al dotarse de un marco delimitado en el universo de lo social,- detiene todo lo que esté en movimiento, se otorga un valor, dicta sus propios valores de lo que es y lo que no es, deviniendo en mercancía, en una cosa. Ver «El Arte como Realidad» de Herbert Marcuse y «La Obra de Arte en la época de su reproductibilidad técnica» de Benjamin Walter.

[3] Esta sociedad que suprime la distancia geográfica acoge interiormente la distancia en tanto que separación espectacular. Debord Guy «El acondicionamiento del territorio» Tesis 167. La relación cultural que existió en algún momento con el territorio, se ve progresivamente dinamitado por la atomización de la vida social.

[4] Comité Invisible «Ahora»

[5] Debord Guy «La Mercancía como Espectáculo» Tesis 36

[6] Marx, Karl «Manuscritos Económico Filosóficos»

[7] Quisiéramos aclarar que no apelemos a un purismo en la expresión de la lucha, sabemos encontrar momentos de verdad en cada uno de los movimientos sociales que aunque fragmentados, plantan cara a la devastación capitalista. Pero creemos que es urgente desarrollar balances capaces de coordinar por completo las luchas contra el capital, como un ejercicio transversal a nuestra vida y que necesariamente debe constituirse en una praxis negadora del capitalismo en su totalidad. Asi, aprender de la historia para que cuando la oportunidad revolucionaria amanezca, no caigamos en los errores de nuestras generaciones pasadas.

[8] «Al perder la comunidad de la sociedad del mito, la sociedad debe perder todas las referencias de un lenguaje realmente común, hasta el momento en que la escisión de la comunidad inactiva puede ser superada mediante el acceso a la real comunidad histórica. El arte, que fue ese lenguaje común de la inacción social, desde que se constituye como arte independiente en el sentido moderno, emergiendo de su primer universo religioso y llegando a ser producción individual de obras separadas, experimenta, como caso particular, el movimiento que domina la historia del conjunto de la cultura separada. Su afirmación independiente es el comienzo de su disolución.» Debord Guy, «La negación y el consumo de la cultura» Tesis 186″

Radikal Films presenta un documental de obra colectiva que ha sido posible gracias a la participación de Eulogio Fernández, Luis Blanco, Agustín Guillamón, Gerard Caseras, Octavio Mondelo, Marcelo López, Pierre Degret, Neus Izquierdo y Teresa Izquierdo. Munis es uno de los últimos revolucionarios «clásicos». Sin embargo, es un gran desconocido, olvidado por la historia del pensamiento político y relegado a un cierto ostracismo por los academicistas de la historia contemporánea. Por este motivo, un grupo de compañeros que compartieron vida y experiencia con Manuel G. Munis, vuelven a encontrarse para descubrir que viejas rupturas pueden ser paliadas en virtud de una reconciliación. Con ellos no solo retomamos el pensamiento que Munis y sus compañeros llevaron a cabo sino algo mucho más propio de un documental de esta índole, revelar que la biografía de los ausentes son exploraciones de quienes la cuentan.

https://www.youtube.com/watch?v=IAAoK1WGHqA&t=840s

Mientras más años contemplamos retrospectivamente hasta 1917, mayor importancia cobra la revolución española.

Mientras más años contemplamos retrospectivamente hasta 1917, mayor importancia cobra la revolución española.

Fue más profunda que la revolución rusa y más extensa por la participación humana; esclarece comportamientospolíticos hasta entonces indefinidos y proyecta hacia el futuro importantes modificaciones tácticas y estratégicas.Tanto, que en el dominio del pensamiento no pueden elaborarse hoy sino remedos de teoría, coja o despreciable, si seprescinde del aporte de la revolución española, en general, y con mayor precisión de cuanto contrasta, superándolo o negándolo, con el aporte de la revolución rusa.

La revolución desbarató en España las estructuras de la sociedad capitalista en lo económico, en lo político y en lo judicial, creando o insinuando estructuras propias. Lo que estaba dado por la espontaneidad del devenir histórico se convirtió de potencial en actuante, en cuanto fueron quitados de en medio los cuerpos coercitivos, obstáculo a su manifestación. Así se perfila sin equívoco la revolución, desde el primer instante, como proletaria y socialista. La revolución rusa no destruyó la estructura económica del capital, que no reside en el burgués ni en los monopolios, sino en lo que Marx llamaba la relación social capital-salariado; tras un momento de vacilación, la modificó de privada en estatal, y en torno a ella y para ella fueron reacomodándose luego lo judicial, lo político… y los cuerpos represivos, ejército nacional comprendido, hasta que la relación social capital-salariado adquirió la virulencia que continúa distiguiéndola. Fue pues una revolución democrática o permanente, hecha por un poder proletario, y muerta como tal antes de alcanzar el estadio socialista que la motivó y constituía su mira. Por ende, no pasó de ser una revolución política. Y si bien en ese aspecto fue más cabal que la revolución española, la persistencia de la mencionada relación social capitalista dio a la contrarrevolución la facilidad de ser sólo política también, si bien cruelísima, en proporción al apremio de revolución mundial. Ambas características han consentido falsificaciones y embaucos sin cuento, que todavía hoy ejercen un influjo deletéreo.

Precisamente cuando la revolución alcanzaba su pináculo en España, en 1936, la contrarrevolución stalinista consolidaba en Rusia su poder para muchos años, mediante el exterminio de millones de hombres. En consecuencia, su ramal español tuvo deliberadamente, desde el 19 de Julio, un comportamiento de abanderado de la contrarrevolución, solapado al principio, descarado a partir de Mayo de 1937. Con toda premeditación y por órdenes estrictas de Moscú, se abalanzó sobre un proletariado que acababa de aniquilar el capitalismo. Ese hecho, atestiguado por miles de documentos stalinistas de la época, representa una mutación reaccionaria definitiva del stalinismo exterior, en consonancia con la mutación previa de su matriz, el stalinismo ruso.

Un reflejo condicionado de los diferentes trozos de IV Internacional y de otros que la miran con desdén, asigna al stalinismo un papel oportunista y reformista, de colaboración de clases, parangonable con el de Kerensky o Noske.

Yerro grave, pues lo que el stalinismo hizo fue dirigir políticamente la contrarrevolución, y ponerla en ejecución con sus propias armas, sus propios esbirros y su propia policía uniformada y secreta. Se destacó enseguida como el partido de extrema derecha reaccionaria en la zona roja, imprescindible para aniquilar la revolución. Igual que en Rusia, y mucho antes que en Europa del Este, China, Vietnam, etc., el pretendido Partido Comunista actuó como propietario del capital, monopolizado por un Estado suyo. Es imposible imaginar política más redondamente anti-comunista. Lejos de colaborar con los partidos republicanos burgueses o con el socialista, que todavía conservaba sesgo reformador, fueron éstos los que colaboraron con él y pronto aparecieron a su izquierda, como demócratas tradicionales. Unos y otros estaban atónitos y medrosos a la vez, contemplando la alevosa pericia anti-revolucionaria de un partido que ellos reputaban todavía comunista. Pero otorgaban, pues con sus propias mañas flaqueaban ante la ingente riada obrera.

Como se ha visto en el último capítulo de este libro, el gobierno Negrín-Stalin está lejos de tener las características de uno de esos gobiernos de izquierda democrático-burguesa, que zarandeados entre una revolución a la que se oponen y una contrarrevolución que temen, sucumben al empuje de la una o de la otra. Fue un gobierno fortísimo, dictatorial, y extrafronteras rusas el primero del nuevo tipo de contrarrevolución capitalista estatal distintivo del stalinismo. Esa peculidaridad, latente desde antes del Frente Popular, quedó puesta en evidencia por primera vez en España, y desde entonces adquirió carácter definitivo. Lo confirman todos los casos posteriores, desde Alemania del Este y Yugoslavia hasta Vietnam y Corea. Dondequiera ese pseudo-comunismo acapara el poder, es acogotado el proletariado, aplastado si se resiste, el capital y todos los poderes se funden en el Estado, y la posibilidad misma de revolución social desaparece por tiempo indefinido. Y no será la faz hominídea —que no humana—, maquillaje reciente de los Carrillo, Berlingüer, Marchais y demás, la que cambie sus intereses profundos, emanantes de, y coindicentes con la ley de concentración de capitales.

Cambio secundario, pero también importante y no menos definitivo, se opera en los partidos socialistas con la revolución Española. Dejaron de comportarse como partidos obreros reformistas, para sumarse sin recato a la política burguesa… o a la del capitalismo de Estado a la rusa, según la presión dominante. Siguen hablando de reformas, sí, pero se trata de las que mejor convienen a la pervivencia del sistema capitalista, no de las que el auténtico reformismo creía poder imponerle, legislación mediante, para alcanzar por evolución, la sociedad sin clases ahorrándose la revolución. El reformismo ha sido pues reformado por el capitalismo. Lo certificó León Blum al reconocer que él y los suyos no podrían ser en lo sucesivo sino «buenos administradores de los negocios de la burguesía». El tremendo repente de la revolución en 1936, atrayendo la convergencia reaccionaria de Oriente y Occidente, precipitó también dicho resultado, que amagaba desde 1914.

Respecto a táctica, la revolución española invalida o supera con creces la de la revolución rusa. Así, la reclamación de gobierno sin burgueses, constituido por representantes obreros en el marco del Estado existente, tan útil en Rusia para desplazar del poder a los soviets, carecía de sentido en España, y habría surtido efecto negativo. Lo mismo cabe afirmar del frente unido de los revolucionarios con las organizaciones situadas a su inmediata derecha. Los bolcheviques lo practicaron, incluso con Kerensky en determinados momentos, positivamente siempre. Mimetizar esa táctica en España era meterse en la boca del lobo, y contribuir a la derrota de la revolución. Quienes, lo hicieron nos han dejado la más irrefutable y trágica de las pruebas. Es que, desde el principio, la amenaza más mortal para la causa revolucionaria y para la vida misma de sus defensores, provenía del partido stalinista; los demás eran colaboradores segundones.

Muy sobrepasada por los hechos revolucionarios mismos, fuente principal de consciencia, resultó la consigna: «control obrero de la producción», todavía en cartel para izquierdistas retardados. Los trabaja dores pasaron, sin transición, a ejercer la gestión de la economía mediante las colectividades, aunque su coordinación general fuese obstaculizada y al cabo impedida, por un Estado capitalista que iba reconstituyéndose en la sombra, no sin participación de la CNT y de la UGT. Al término de tal reconstitución, la clase trabajadora quedó expropiada y el Pacto CNT—UGT resultante convertía las dos centrales en pilares de un capitalismo de Estado. Pero antes de llegar a éste, el control obrero de la producción (de hecho estatalo-sindical) fue maniobra indispensable para arrancar por lo suave la gestión a los trabajadores. Idéntico servicio retrógrado habría prestado lo que se llama hoy autogestión, variante de aquél. Quedó demostrado entonces, con mayor contundencia que en ningún otro país, la imposibilidad de que el proletariado controle la economía capitalista sin quedarse atascado en ella como pájaro en liga. Si la gestión es el dintel del socialismo, el control (o la autogestión) es el postrer recurso del capital en peligro, o su primera reconquista en circunstancias como las de España en 1936.

Tampoco sirvió sino como expediente retrógrado el reparto de los latifundios en pequeños lotes, medida tan extemporánea en nuestros días como lo sería destazar las grandes industrias en múltiples pequeños talleres. En cambio, organizar koljoses, o su equivalente chino, «comunas» agrarias, es imponer una proletarización del agro correspondiente al capitalismo estatal. Ambas fueron desdeñadas, también en favor de colectividades agrarias, que a semejanza de las industriales reclamaban la supresión del trabajo asalariado y de la producción de mercancías, que de hecho encentaron.

En resumen, cuantos puntos de referencia o coordenadas habían determinado la táctica del movimiento revolucionario desde 1917, y aun desde la «Commune» de París, fueron sobrepasados y arrumbados por el grandioso empellón del proletariado en 1936. Y el sobrepase no excluye, claro está, la propia táctica seguida o propuesta en España misma durante los años anteriores. Por lo tanto, es de advertir que lo preconiza do en la primera parte de este libro con arreglo a la táctica vieja, quedó también anulado por la fase candente iniciada el 36. Nada pierde por ello su valor histórico y crítico, pero sería inepcia conservadora volver a utilizarlo.

Allende lo táctico, siempre contingente, la revolución de España puso en evidencia factores estratégicos nuevos, transcendentalísimos, llamados a producir acciones de gran envergadura y alcance. En dos años, en efecto, los sindicatos se reconocieron como copropietarios del capital, pasando por tal modo a ser compradores de la fuerza de trabajo obrera. La concatenación de tal compra con la venta de esa misma fuerza a un capital todavía no estatizado, quedó definitivamente establecida. Proyección estratégica: para ponerse en condiciones de suprimir el capital, los explotados deberán desbaratar los sindicatos.

No menos importante es lo concerniente a la toma del poder político por los trabajadores. Estaba supeditada por la teoría, y por la experiencia rusa de 1917, a la creación previa de nuevos organismos, allí soviets. La revolución española la libera de esa servidumbre. Los organismos obreros de poder, los Comités-gobierno, surgieron, no como condición del aniquilamiento del Estado capitalista, sino como su consecuencia inmediata. El resultado de la batalla del 19 de Julio, incontrovertible cual ninguna definición teórica, plantó en plena historia esa nueva posibilidad estratégica.

Cómo y por qué los Comités-gobierno innumerables no consiguieron aunarse en una entidad suprema, está dicho en el lugar correspondiente de este libro. Nada mengua por ello el alcance mundial de semejante hazaña. El aporte estratégico del proletariado español a la revolución en general, sin limitación de fronteras ni de continentes, es decisivo en lo económico. Helo aquí en sus términos más escuetos: el Estado, por muy obreras que sus estructuras fueren de la base a la cúspide, las destruye si se le convierte en propietario de los instrumentos de producción. Lo que organiza en tal caso es su monopolio totalitario del capital, en manera alguna el socialismo. Ello corrobora y explica lo acontecido en Rusia después de la toma del poder por los soviets.

A dicho monopolio se reduce pues la nacionalización de la economía, que tanto engaña porque expropia a burguesía y trusts. Prodúcese por tal medida, no una expropiación del capital, sino una reacomodación del mismo, cumplimiento cabal de la ley de concentración de capitales inherente al sistema. Que sea alcanzada evolutiva o

convulsivamente, incluso por lucha armada, el resultado es el mismo. Cabe afirmar sin error posible, que dondequiera se apodere el proletariado de la economía, o esté en trance de hacerlo, todos los falsarios postularán la nacionalización, cual ocurrió en España. Y las tendencias que cierran los ojos ante tan claro testimonio histórico se condenan a ir a rastras de odiosos regímenes capitalistas (Rusia, China, etc.), o bien a transformarse ellas mismas en explotadoras, si por acaso el poder se les viniese a las manos.

Una generalización teórica importante se deduce de esas experiencias sociales, tan hondas como indeliberadas: la revolución democrática en los países atrasados es tan irrealizable por la burguesía como por el proletariado en calidad de revolución permanente. Las condiciones económicas del mundo, las exigencias vitales de las masas explotadas, a más de la podredumbre del capitalismo como tipo de civilización, lo que basta con colmo, convierten en reaccionario cuanto no sea medidas socialistas.

Lo que necesita la clase obrera en cualquier país es «erigir una barrera infranqueable, un obstáculo social que le vede tener que venderse al capital por “contrato libre”, ella y su progenitura, hasta la esclavitud y la muerte» (Marx). Le hace falta disponer a su albedrío de toda la riqueza, instrumental de trabajo y plusvalía, hoy propiedad del capital, y establecer como primer derecho del hombre, el derecho de vivir, trabajar y realizar su personalidad, sin vender sus facultades de trabajo manual o intelectual. Así entrará la sociedad en posesión de sí misma, sin contradicción con sus componentes individuales, desaparecerán las clases, y la alienación que en grados diversos comprime o falsea a las personas.

Junio 1977

G. Munis

https://www.youtube.com/watch?v=JPmWT6HUGz4&t=188s

Domingo 3 de julio de 2016, un hombre de identidad desconocida se alza del sexto piso del mall Costanera Center. Es uno más de los tantos que se ha lanzado del centro comercial y uno de los millones de tantos otros más que sufre las penurias del capitalismo.

Descarga aquí versión para imprimir panfleto

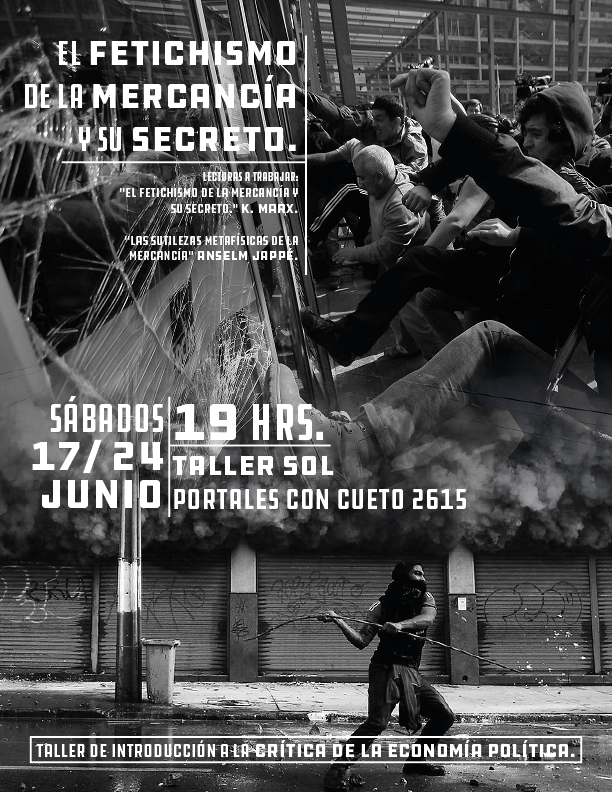

Para una justificación de la evasión al transporte publico

«El papel de una publicación revolucionaria es no sólo darles la razón a los insurgentes, sino contribuir a darles sus razones, explicar teóricamente la verdad cuya búsqueda expresa esa acción práctica.» G. Debord

La evasión del transporte público se ha vuelto una práctica cada vez más común entre los proletarios que se trasladan por la ciudad. Este hecho examinado en su raíz, revela como los usuarios-en su mayoría asalariados, estudiantes, desempleados u marginales-rechazan intuitivamente la lógica del modelo social que les han impuesto. Realizando -sépanlo o no-un sabotaje a la reproducción de la economía y a la circulación del monótono andar de las mercancías humanas. Cada acto de evasión contiene un germen del antagonismo de clase, pues en él se ejerce una protesta espontanea contra la desposesión del tiempo, representado en el trabajo asalariado y las relaciones mercantiles.

La evasión del transporte público se ha vuelto una práctica cada vez más común entre los proletarios que se trasladan por la ciudad. Este hecho examinado en su raíz, revela como los usuarios-en su mayoría asalariados, estudiantes, desempleados u marginales-rechazan intuitivamente la lógica del modelo social que les han impuesto. Realizando -sépanlo o no-un sabotaje a la reproducción de la economía y a la circulación del monótono andar de las mercancías humanas. Cada acto de evasión contiene un germen del antagonismo de clase, pues en él se ejerce una protesta espontanea contra la desposesión del tiempo, representado en el trabajo asalariado y las relaciones mercantiles.

Si entendemos que el trabajo es la piedra angular del sistema capitalista, modelo de producción que en su etapa actual, es la herencia de cientos de años de dominación y sustracción de energía ajena. Donde los explotados pasan la mayor parte de sus vidas realizando labores ajenas a sus intereses personales; desde que suena el despertador, subiendo al metro o al microbús, y llegando a sus lugares de trabajo, los proletarios solo realizan los deberes impuestos por la rutina de la amarga realidad capitalista. Así las cosas, la evasión del pago en el transporte público representa una muestra clara de resistencia a la lógica que impone el mercado y el poder. La evasión, es la expropiación momentánea de un instante de nuestras vidas.

Desde la institucionalidad y los medios, este fenómeno puede ser edulcorado a gusto-según el matiz político-por las distintas formas de gestionar la infamia que los representantes de la miseria nos pueden ofrecer; desde apelar al mal funcionamiento del servicio y criticar a los empresarios, hasta enjuiciar a los proletarios por su deshonesto actuar y hacerlos culpables de la miseria en la que se encuentran. Como olvidar aquel afiche donde aparecía un trabajador con la cabeza en alto y la frase «Gano el sueldo mínimo, pero llego con la conciencia limpia a fin de mes», verdadera apología a la miseria proletaria. Pero esta rubrica, es mucho más que un llamado a la «honestidad» de la gente, la fusión intima entre Estado/Capital, es mucho mas explicita que eso.

Existen negocios definidos legal y reglamentariamente, donde al Estado le cabe financiar parte del funcionamiento de empresas privadas, y como parte esencial del negocio está el que tanto el sector privado como el estatal dediquen buena parte de sus guardias (fiscalizadores y policías) y actividad represiva (donde incluso participa una empresa privada de abogados: Alto S.A., que también presenta querellas en todos los hurtos en multitiendas y supermercados) a acosar a los proletarios para que paguen su tarifa, y así ha de funcionar exitosamente el sistema de transporte.

Este mecanismo que no es mas que la alianza defensiva y ofensiva pactada entre el poder de la economía y el del Estado, que les ha asegurado a ambos los mayores beneficios en todos los terrenos, cumpliendo una función general a favor de la valorización misma: poner en circulación la masa de mercancías humanas para que hagan lo suyo en el marco del sistema de compra-venta de fuerza de trabajo.

Para los explotados, que vivimos todos los días en esta rutina aparentemente eterna y pacífica, no nos faltará astucia al momento de sabotear sus métodos de control y disciplinamiento. Porque en cada resquicio, cada oportunidad, será un placer arrancarle un poco de nuestro tiempo a sus vampirescas formas de producción.

En tiempos donde se habla de la desaparición de los antagonismos pasados como forma de encubrir la reorganización activa del proletariado, nada mejor que una pizca de espontaneidad proletaria para demostrar que el movimiento real por la comunidad se mantiene activo y en constante tensión contra el andamiaje capitalista. Y es que nuestra clase existe, aunque los modernos “revolucionarios” no lo quieren ver: expresándonos en momentos revolucionarios o en momentos de derrota como los actuales, dentro de nuestras posibilidades históricas actuales nos encontramos rechazando por la práctica lo que nos roba la vida y es allí donde también vamos tomando conciencia para cambiar las cosas.

Por la expansión del sabotaje, la solidaridad proletaria y la lucha entre clases.

¡¡¡ TRABAJADORES DEL MUNDO, DEJAD DE SERLO !!!

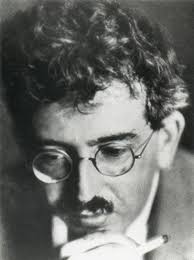

Walter Benjamín (15 julio 1892-26 septiembre 1940) fue un escritor y filosofo nacido en Alemania y de orígenes judíos. Se le asocia con la escuela de Frankfurt por su pensamiento crítico y tendencia marxista. Sus principales influencias se pueden buscar entre el decadentismo de Baudellaire, el materialismo histórico de Marx, el misticismo judío de su amigo Gershom Scholem, la crítica de Bertolt Brescht, y la filosofía de Ernst Bloch.

Walter Benjamín (15 julio 1892-26 septiembre 1940) fue un escritor y filosofo nacido en Alemania y de orígenes judíos. Se le asocia con la escuela de Frankfurt por su pensamiento crítico y tendencia marxista. Sus principales influencias se pueden buscar entre el decadentismo de Baudellaire, el materialismo histórico de Marx, el misticismo judío de su amigo Gershom Scholem, la crítica de Bertolt Brescht, y la filosofía de Ernst Bloch.

De juventud anarquista, lo cual influye en su escritura y visión acerca de la revolución, al mismo tiempo que mantuvo siempre un fuerte lazo por la cultura y tradición judía. Esto se traduce en el fuerte mesianismo contenido en su filosofía, así como una crítica recalcitrante del orden imperante influenciada principalmente por un profundo estudio de la obra de Marx.

Su principal obra Tesis sobre filosofía de la historia es un texto bastante críptico, pero con una potencia revolucionaria que pocos han previsto. Aspectos como el advenimiento revolucionario del proletariado, la critica de la social democracia, la importancia de la memoria histórica en contraposición a la crítica de la historiografía, el análisis del peligro como momentos de excepción, la crítica radical del trabajo, su anti progresismo, y por sobre todo su análisis del tiempo vacio y homogeneo, son algunas de las cualidades que hacen de Benjamin un escritor antagónico y radical, con una perspectiva revolucionaria a favor de la destrucción del capitalismo.

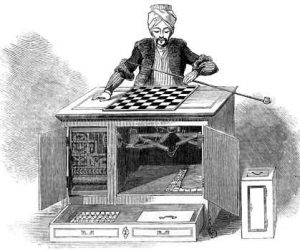

El Automata Turco

Desde los comienzos del texto, sintetizado en mas menos 22 tesis, el autor comienza por hacer una relación bastante inusual que deja a cualquier ideólogo sin entender nada, relacionando la teología con el materialismo histórico. Haciendo una analogía con el autómata turco, un muñeco ajedrecista invencible que parece moverse por sí solo, pero bajo el escritorio escondido por un sistema de espejos, donde se encuentra un enano jorobado que mueve los hilos del muñeco. El ajedrecista invencible vendría a ser el materialismo histórico, y el enano jorobado seria la teología, que oculta en los pliegues de la historia entrega ese excedente necesario, esa débil fuerza para hacer saltar la historia y transformarla.

El materialismo antropológico de la redención

Para Benjamin, la teología está representada en el mesianismo, que sería entendido como el advenimiento. Idea presente en toda la historia de la humanidad, y reflejada en las escrituras bíblicas, donde el ser humano fue despojado del paraíso (entiéndase como despojo de la comunidad humana o Gemeinwesen), arrojado a sufrir la espera de la llegada de la redención venidera, la angustiosa errancia por el tiempo lineal (tiempo vacio y homogéneo diría Benjamin) aguardando el retorno al paraíso, la reunificación de lo separado, el tiempo mesianico. Para Benjamin, fue Marx quien secularizo perfectamente la idea del tiempo mesiánico con el concepto de sociedad sin clases, modernizando este advenimiento formulándolo a través de la lucha de clases y la revolución social.

En clave Benjaminiana este mesías no sería una persona sino que sería el proletariado constituido en clase que vendría a redimir, a interrumpir la historia, de todo un pasado de derrotas consumadas en él. Para nuestro autor, una débil fuerza mesiánica reside sobre los hijos vencidos de la historia. Esta débil fuerza responde a una tensión antropológica existente en la sociedad de clases, una carga traspasada de generación en generación que reside en la pulsión humana a la emancipación, a la unificación de la Gemeinwesen (comunidad humana), la invarianza histórica de los hombres y mujeres a la comunión una y mil veces interrumpida por la subsunción del poder unificado. Es así, que el pasado de los vencidos contiene un índice oculto que no deja de remitirlo a la redención (Erlösung), para ello es necesaria una rememoración (Eingedenken) un reencuentro con el pasado de nuestros hermanos muertos, sus batallas, sus pasiones, y sus reflexiones, pues los muertos no estarán a salvo del enemigo si este vence, y este no ha cesado de vencer. (tesis VI)

Esta teologización de la lucha de clases, responde a la búsqueda no de una finalidad ineludible sino de una posibilidad cierta en el seno del proletariado y es lo que hace interesante su teoria, pues no desarrolla un sistema de ideas con una pretensión teleológica[1], sino que esboza un planteamiento teórico que ofrece una mirada diferente para asumir la lucha de clases.

La posibilidad de redimir a sus muertos solo será posible si este se apropia de sus momentos de peligro, astillas del tiempo que aparecen como refulgencia histórica donde el pasado se actualiza como una constelación de recuerdos (acciones, sonidos, amores, imágenes, que están presentes en nuestro inconsciente colectivo y ADN, que se activan en los momentos donde la situación social convulsa empuja a los proletarios a la acción) que se rememoran y se actualizan en la praxis revolucionaria. La conciencia de esta oportunidad revolucionaria, es la conciencia de hacer saltar el continuum de la historia, la cual es propia de las clases revolucionarias en el instante de su acción.(tesis XV) Esta perspectiva histórica, se desprende del tiempo lineal y homogéneo que se auto concluye en su avance irrefrenable al futuro, donde los hechos historiográficos transcurren como hitos que se explican bajo causalidades lógicas. Marx dice que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial. Pero tal vez se trata de algo por completo diferente. Tal vez las revoluciones son el manotazo hacia el freno de emergencia que da el género humano que viaja en ese tren.(tesis XVIIa) Esta cosmovisión de la historia y el tiempo, responde a una conciencia holística de los hechos, a una gnosis unitaria del pasado que se expresa solo en la autoactividad[2] como practica viva de los explotados, retomando el hilo de la invarianza comunista como movimiento real a contrapelo del orden imperante.

El peligro

Según el autor, el peligro se dirige tanto contra los revolucionarios como contra la permanencia de la posibilidad revolucionaria, en palabras del mismo Benjamin este peligro consiste en entregarse como instrumentos de la clase dominante. Este peligro podría definirse en dos aspectos, el peligro del instante revolucionario y el peligro del conformismo.

Determinada con mayor precisión, la imagen del pasado que relampaguea en el ahora de su cognoscibilidad es una imagen del recuerdo. Se asemeja a las imágenes del propio pasado que se le aparecen al hombre en un instante de peligro. Son imágenes que vienen, como se sabe, de manera involuntaria. La historia es, entonces, en sentido estricto, una imagen surgida de la remembranza involuntaria; una imagen que se le enfoca súbitamente al sujeto de la historia en el instante de peligro. La capacidad del historiador depende de la agudeza de su conciencia para percibir la crisis en que el sujeto de la historia ha entrado en un dado momento. Este sujeto no es de ninguna manera un sujeto trascendental, sino la clase oprimida que lucha en su situación de mayor riesgo. En el instante histórico, el conocimiento histórico es para ella y únicamente para ella.[3]

Para Benjamin, la apropiación de los instantes de peligro, pasan por subvertir la conciencia del tiempo lineal y homogéneo de la normalidad capitalista, asumir en ese instante, la responsabilidad histórica con el pasado como un puente entre este y el presente, sabiendo que se hace historia, abriendo la posibilidad a un cambio revolucionario que está vigente en todos los proletarios del mundo como herederos de un pasado cargado de muerte y explotación. Esta apropiación, corresponde a la apropiación del tiempo del ahora, el cual es una forma de restituir el tiempo unitario pasado.

Si bien para muchos, poner en cuestión el tiempo en el cual coexistimos parece más una labor intelectual que una necesidad revolucionaria, no es menos cierto que el tiempo lineal que padecemos es bastante sustancial. Cualquiera que cuente los minutos para salir del trabajo, o que odie profundamente el despertador sabe de lo que estamos hablando. Por tanto la crítica radical del tiempo es parte crucial de las tareas teóricas por emprender. En este sentido, el tiempo ahora no lo entendemos como concepto alternativo al tiempo lineal capitalista, sabemos que su existencia será real sólo en tanto se haga estallar la concepción del tiempo homogéneo bajo un estado de excepción triunfante y duradero, que no es más que una verdadera revolución social.

En realidad, no hay un instante que no traiga consigo su oportunidad revolucionaria —sólo que ésta tiene que ser definida en su singularidad específica, esto es, como la oportunidad de una solución completamente nueva ante una tarea completamente nueva.

Cualquiera que haya vivido una insurrección/revuelta o se haya informado suficiente de ellas, puede darse cuenta que cada escenario particular de insurrección/revueltas rememora un imaginario pasado, los parisenses saben mucho de ello-rememorando la Comuna o el mayo francés-, así como los mapuches en Chile-rememorando los casi 300 años de resistencia a la Colonia- ,los eslavos en Europa del Este- el mismo Bakunin avizoraba una revuelta importante en esos territorios, debido al potente imaginario guerrero y libertario de estos pueblos- o las rebeliones indígenas en Chiapas- reivindicando la otrora guerrilla de Emiliano Zapata-.

Recuperar las revoluciones frustradas, las osamentas del tiempo, como momentos de quiebre, de tensión, que nos permitan hacer un balance en términos de memoria histórica es una tarea urgente. Para ello, el autor nos hablará del estado de excepción, como la autonomía irreductible de la humanidad, el resto siempre existente que se niega a sucumbir en la guerra contra el capital, la negación proletaria que aun resiste a subsumirse por completo. Promover el verdadero estado de excepción se nos presentará entonces como tarea nuestra. (Tesis VIII) Este estado de excepción representa todas las revueltas y astillas del tiempo en donde se ha fracturado la normalidad capitalista, experimentando el tiempo ahora por algunos momentos, ese destello que el proletariado jamás ha podido capturar y mantener, pero que permanece inmanente a su condición social. He ahí, el reconocimiento de la producción antagónica del proletariado que aun no sede a convertirse en bienes de cultura del capitalismo.

En este mismo sentido, Benjamin va a decir que esta producción antagónica del proletariado esta siempre bajo peligro, el peligro de convertirse en bienes de cultura del capitalismo. Pues el enemigo no ha cesado de vencer, y los muertos siguen corriendo el peligro de transformarse en estadística olvidada- en el mejor de los casos- y en el peor, recuperación historiográfica para la cultura dominante. Pues, la historia la escriben los vencedores. Y como cual botín de guerra los testimonios culturales del proletariado también son puestos a disposición de la instrumentalización dominante. No hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Y así como éste no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de la transmisión a través del cual los unos lo heredan de los otros. Por eso el materialista histórico se aparta de ella en la medida de lo posible.(tesis VII) Es por ello que una de las tareas de las minorías revolucionarias es realizar este balance a contrapelo de la historia, hurgando en sus pliegues, reconociendo sus momentos de verdad así como sus momentos de derrota.

Y siguiendo este balance sobre el peligro es que el autor toma la idea de conformismo, la cual surge como análisis histórico del peligro que acecha a la tradición revolucionaria, haciendo que en cada época los revolucionarios cedan ante el poder, conformándose con gestionar el capital sin aplicar de raíz las medidas comunistas para su abolición.

Aquí, la crítica de Benjamin se vuelve despiadada contra la socialdemocracia y el trabajo como expresiones de este conformismo en el aspecto político y económico respectivamente. No hay otra idea que haya corrompido mas a la clase trabajadora que la idea de que ella nada con la corriente (tesis XI) esta se refiere a que la aparición de la socialdemocracia ha inseminado una derrota futura en la clase proletaria haciéndole creer que el advenimiento comunista llegaría por su propio peso, que la clase proletaria debía contribuir con su trabajo al desarrollo económico e industrial para gestar las condiciones necesarias que hicieran posible el comunismo. Haciendo alusión a Marx advierte:

El programa de Gotha muestra ya señales de esta confusión. Define al trabajo como “la fuente de toda riqueza y de toda cultura”. Presintiendo algo malo, Marx respondió que el hombre que no posee otra propiedad aparte de su fuerza de trabajo “está forzado a ser esclavo de otros hombres, de aquellos que se han convertido… en propietarios”[4]

La confianza en el trabajo como motor de una revolución futura no podía llevar a nada beneficioso para el proletariado más que solventar aun mas las cadenas que nos mantienen esclavos al mundo de la mercancía. Benjamin prevé que la apología al trabajo realizada por la socialdemocracia introdujo una debilidad al movimiento obrero, reproduciendo de este modo la idea de que el trabajo produciría un desarrollo industrial tal que nos conduciría hacia el comunismo. Y es en esta idea donde Benjamin se detiene, pues le dedica varios capítulos a la idea de progreso, el cual es el leiv motiv del capitalismo como movimiento eyectado vorazmente al desarrollo infinito de la producción de valor.

La lucha de clases que tiene siempre ante los ojos el materialista histórico educado en Marx es la lucha por las cosas toscas y materiales, sin las cuales no hay cosas finas y espirituales. Estas últimas, sin embargo, están presentes en la lucha de clases de una manera diferente de la que tienen en la representación que hay de ellas como un botín que cae en manos del vencedor. (tesis IV)

La social democracia escindió esta lucha, haciendo suya la lucha por las cosas toscas y materiales y dejando las cosas finas y espirituales a la utopía, puesta en último lugar tras la marcha acelerada del tiempo vacio y homogéneo. Para Benjamin, este gesto responde al botín histórico que el capitalismo se lleva consigo, la necesidad urgente de la sociedad sin clases transformada en mero valor histórico de la era Moderna, un buen cuento que alguna vez creyeron los pobres del mundo que es anacrónico a estos tiempos de progreso.

El Progreso

Angelus Novus, Paul Klee

El capítulo más conocido de las tesis, comienza con la analogía del Ángelus Novus de Klee. En él, Benjamin describe al ángel de la historia desplegando sus alas, como queriendo escapar de una catástrofe que se avizora tras él. Esa catástrofe es el progreso.

En lo que para nosotros aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas[5] (tesis IX)

La crítica del progreso como veíamos anteriormente, se contempla no solo como una mera acumulación de técnicas orientadas al desarrollo tecno-industrial, sino como una ideología implantada en el seno del movimiento capitalista eyectada al futuro, acumulando catástrofes ambientales, exterminios masivos de seres, y explotación humana. Sin chanches a la detención. De ahí el espanto del ángel de la historia. Esta visión progresista le imprime al tiempo un carácter lineal que es incuestionable en nuestra época, dicho carácter esta directamente determinado por la época de la valorización del valor[6]. La noción de una historia universal está atada a la del progreso y a la de la cultura capitalista. Para que todos los instantes en la historia de la humanidad puedan ser alineados en la cadena del progreso, tienen que ser puestos sobre el común denominador de la cultura, de la Ilustración, del Espíritu objetivo o como se lo quiera llamar.

La ideología del progreso residente en la socialdemocracia (también en ideologías marxistas y anarquistas), tomo sus fuerzas cortando el nervio que el movimiento proletario mantenía con su pasado, empujando a la clase a mirar al futuro y pensar en las «generaciones venideras liberadas» más que en sus «ancestros esclavizados» anclando su potencia revolucionaria a un futuro utópico lejano en el mundo de las idealidades. A saber:

En la idea de la sociedad sin clases, Marx secularizó la idea del tiempo mesiánico. Y es bueno que haya sido así. La desgracia empieza cuando la socialdemocracia eleva esta idea a «ideal». El ideal fue definido en la doctrina neokantiana como una «tarea infinita». Y esta doctrina fue la filosofía escolar del partido socialdemócrata —de Schmidt y Stadler a Natorp y Vorländer. Una vez definida la sociedad sin clases como tarea infinita, el tiempo vacío y homogéneo, se transformó, por decirlo así, en una antesala, en la cual se podía esperar con más o menos serenidad el advenimiento de la situación revolucionaria.[7] (Tesis XVIII)

El ideal infinito, la tarea utópica como finalidad del tiempo vacio y homogéneo condena al proletariado a la espera agónica, y más terrible aun, a confiar no en sus posibilidades, sino en que la liberación llegará por el desarrollo de fuerzas ajenas a él, la industria, la economía, o la sociedad humanizada en su conjunto en último caso.

Conclusiones

Por otro lado, su lucidez revolucionaria nos sorprende,- debido a su época principalmente-, donde nos entrega una perspectiva radical con respecto a temáticas centrales del capitalismo que son difíciles de hallar en su momento histórico, como la crítica de la fe en el trabajo, la socialdemocracia y el progreso. Aspectos trascendentales de la crítica radical actual. Pues, el capital es solo trabajo humano acumulado, antagonía pura entre capital y trabajo donde el proletariado se comprende como portador y heredero de la potencia comunista y anárquica. Dicha dicotomía nunca ha estado tan clara en la historia. Los revolucionarios como Marx, Bakunin y la primera internacional ya habían notado esta expresión clara de la modernidad, y en los tiempos de híper información y posmodernismo, no debemos permitir que este contenido que nos hermana con el pasado de luchas esclavas sea recuperado por el poder.

La obra de Benjamin nos entrega un enfoque disruptivo del concepto de historia, su potencia se conecta con la teoría comunista donde aparece el movimiento de la vida como una actitud invariante en la historia, como la interrupción mil veces interrumpida del eterno presente capitalista, el del tiempo homogéneo, vacio y lineal, al que le brota el piso historiográfico imprimiendo sus valores, actitudes, y acciones, astillando la historia con estados de excepción que buscan suspender el tiempo y reparar el pasado. Esta invarianza, que corre el permanente peligro de ser recuperada como botín de guerra, debemos procurar perpetuarla como nuestra fuente de agitación y rebelión. Entender que las revoluciones no son hitos utópicos que llegaran tras la acumulación de fuerzas culturales, sino que son implosiones de fuerzas ya existentes en el proletariado, que tienen que ver más con un azar propio de las circunstancias históricas, -procesos cíclicos inseparables de la dialéctica negativa entre el proletariado y el capital- y que emergerán exista o no esa «acumulación de masas consientes» tan labrada por el leninismo, y que solo apunta a mantener ordenada la pasión comunista cuando esta se desate. La perspectiva de Benjamin dirige su mirada a suspender el tiempo ahora que se emana de los estados de excepción, fijar los objetivos tácticos en contener esos momentos de detención del tiempo espectacular. Aprender críticamente las experiencias revolucionarias de los consejos obreros en 1905 y 1917, de la autogestión generalizada de España en 1936, los comités por el mantenimiento de las ocupaciones en Paris de 1968, o de los cordones industriales en Chile entre 1970 y 1973.

[1] Rama de la metafísica que se refiere al estudio de los fines o propósitos de algún objeto o algún ser, o bien literalmente, a la doctrina filosófica de las causas finales. Usos más recientes lo definen simplemente como la atribución de una finalidad, u objetivo, a procesos concretos.

[2] La auto actividad del proletariado la entendemos como el proceso donde el proletariado organiza las tareas necesarias con respecto a sus medios de vida y a la liberación de las relaciones mercantiles que lo coaccionan. Tomando nota de la prima histórica formulada por la I Internacional de Trabajadores «La emancipación de los trabajadores será obra de ellos mismos o no será».

[3] Benjamin, Walter «Tesis sobre filosofia de la Hisotria» (Fragmentos sueltos) Bolivar, Echeverria

[4] Benjamin, Walter «Tesis sobre filosofia de la historia» Tesis XI

[5] Benjamin, Walter «Tesis sobre filosofia de la historia» Tesis IX

[6] Cuando hablamos de la vlaorizacion del valor nos referimos a la inercia del movimiento capitalista que tiende irremediablemente a producir siempre un plus valor en todo lo que produce. Este proceso fue descubierto por Marx cuando realiza la critica de la economia politica en su obra El Capital.

[7] Benjamin, Walter «Tesis sobre filosofia de la Historia» (Tesis XVIII)